| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 3/2022 |

Leitartikel

Deserteure und KDVer brauchen Unterstützung

Von Rudi Friedrich

Kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, forderte EU-Ratspräsident Charles Michel russische Soldaten zur Desertion auf und versprach, darüber nachzudenken, ob sie Asyl bekommen sollen. Sechs Monate später beschließt das Europäische Parlament, dass die Mitgliedstaaten sich bei der Frage des Asyls an Recht und Gesetz halten sollen. Sieht so eine tatkräftige Unterstützung aus? Wohl kaum.

Die Bundesregierung hat immerhin erklärt, dass russische Deserteure Asyl erhalten sollen. Ausgeschlossen von dieser Regelung sind allerdings Militärdienstflüchtige, die so klug waren, sich schon vor der Einberufung abzusetzen. Geflissentlich übersehen wurde, dass von inzwischen wohl 150.000 Militärdienstflüchtigen aus Russland gerade mal zwei- oder dreitausend den Weg in die Europäische Union geschafft haben. Die Grenzen sind weitgehend geschlossen.

Andere in der Europäischen Union gehen mit diesem Thema noch weit weniger zimperlich um. Desertion? Da werden gleich alle Register gezogen, um diese Tat „ins rechte Licht“ zu rücken. Die einen fabulieren darüber, dass russische Deserteure Spione sein könnten, als ob die Spione aus Russland nicht schon längst hier wären. Egal, erst einmal werden alle Verweigerer unter Generalverdacht gestellt. Andere sinnieren darüber, dass sie doch besser in Russland gegen die eigene Regierung kämpfen sollen. Ist das nun ein Aufruf zum Bürgerkrieg? Auf jeden Fall geht es hier nur darum, die Verweigerer für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.

Und so haben wir sie wieder: die Denunziation, die Brandmarkung als Verräter oder auch die Instrumentalisierung derjenigen, die sich gegen einen Krieg wenden. Was all diesen Argumenten und Positionen gemein ist: Sie bewegen sich in der Logik des Krieges, dem Denken in Freund und Feind. Was sind wir froh, dass es Menschen auf allen Seiten des Krieges gibt, die dies genau nicht tun.

Es gibt auch Verweigerer auf der anderen Seite des Krieges, in der Ukraine. Dort wurde das ohnehin restriktive KDV-Gesetz ausgesetzt, Verweigerer zu langen Haftstrafen verurteilt. Auch hier entziehen sich viele der Kriegsdienstpflicht: Schätzungsweise 140.000 halten sich in Westeuropa auf. Sie haben Glück: Aufgrund des befristeten humanitären Aufenthalts können sie vorerst bleiben. Was danach kommt weiß heute noch niemand.

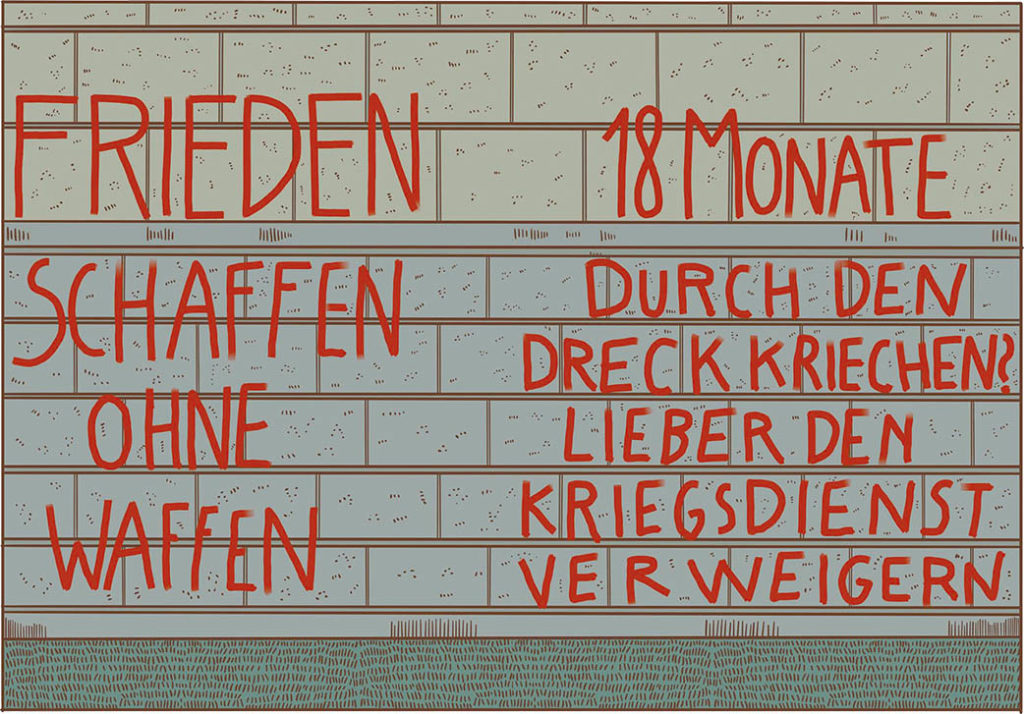

Sie alle mögen ihre privaten, politischen oder auch Gewissensgründe für ihre Entscheidung haben. Auf jeden Fall stehen sie für einen anderen Weg, abseits einer Kriegshysterie, die nur Waffen zählt und die Eroberung von Gebieten als Sieg preist. Ohne diese Idee, dass es anderes als den Kampf gibt, verbleiben wir nur in einer Spirale der Eskalation.

Wir brauchen Menschen, die sich gegen den Krieg stellen und für ihre Gesellschaften andere Optionen aufzeigen. Und sie brauchen unsere Solidarität und Unterstützung: Offene Grenzen, um Länder mit prekärem Status verlassen zu können, einen echten und dauerhaften Schutz und in ihrer Heimat eine Amnestie und ein umfassendes Recht auf KDV.

Rudi Friedrich setzt sich als Mitbegründer von Connection e.V. seit 30 Jahren international für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure ein (www.connection-ev.org). Seit Jahrzehnten ist er Mitglied der DFG-VK.