| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |

Kriegsdienstverweigerung

Die Bedeutung der Kriegsdienstverweigerung im eigenen Leben

Von Stefan Philipp

Hermann Brinkmann war Kriegsdienstverweigerer. Und Soldat. 1973 war er im Rahmen der Wehrpflicht zur Bundeswehr eingezogen worden. Sein Antrag auf KDV war abgelehnt worden, und er wurde zum Militärdienst gezwungen. Das konnte der Pazifist nicht lange ertragen und nahm sich am 20. Januar 1974 das Leben, was damals bundesweit durch eine Todesanzeige der Familie in der FAZ Aufmerksamkeit fand und Betroffenheit erzeugte.

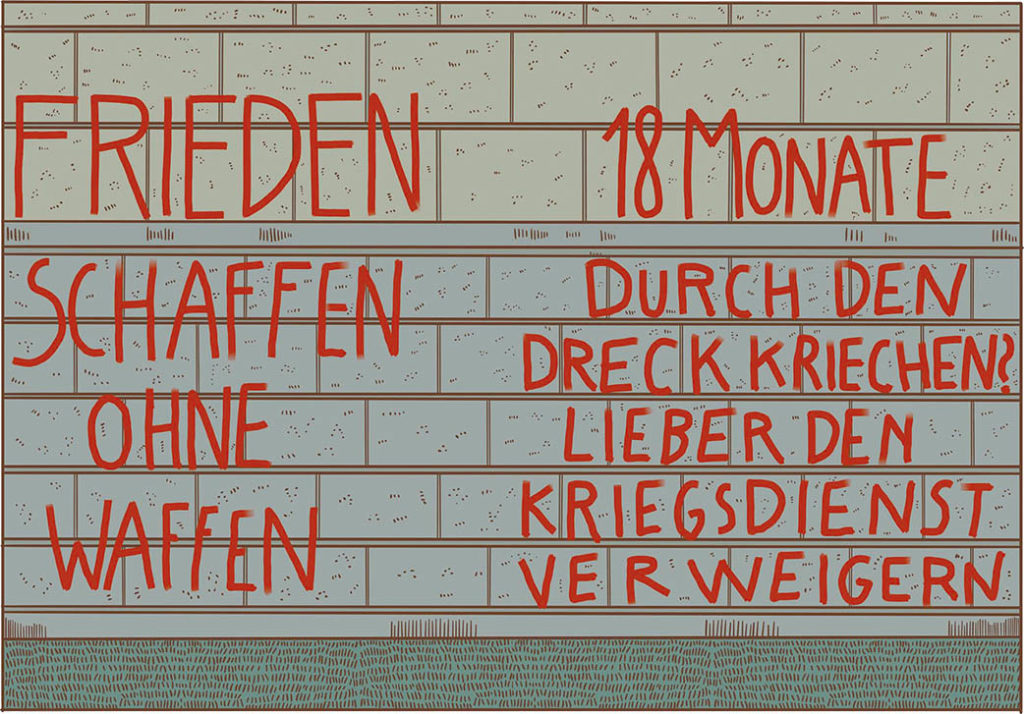

Seine 1990 geborene Nichte Hannah Brinkmann hat diese tragische Auseinandersetzung ihres Onkels mit Kriegsdienstzwang und Militär in einer Graphic Novel verarbeitet (Gegen mein Gewissen. Berlin 2020; siehe auch das Interview mit Hannah Brinkmann in ZivilCourage 5/2020, S. 14 f.). Dieses Buch führte auch bei einigen DFG-VK-Mitgliedern zum Nachdenken darüber, welche Bedeutung die eigene Kriegsdienstverweigerung hatte und auch heute noch hat. So hat beispielsweise Robert Hülsbusch diese Erfahrung reflektiert und in der letzten ZivilCourage geschildert, wie Bundeswehr und Kriegsdienstverweigerung sein Leben „reich“ gemacht hätten (https://bit.ly/3mAHvE6).

Da bis Anfang der 1980er Jahre ausnahmslos alle KDVer das zurecht als Inquisition gebrandmarkte KDV-Anerkennungsverfahren durchlaufen mussten, veranstalteten die DFG-VK, Connection e.V. und die Evang. Arbeitsgemeinschaft für KDV und Frieden (EAK) Mitte Mai eine offene digitale Gesprächsrunde zum Thema „Die eigene Kriegsdienstverweigerung als lebensgeschichtlich bedeutsames Ereignis“.

Moderiert von Ute Finckh-Krämer, frühere Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung und SPD-Bundestagsabgeordnete, berichteten und diskutierten neben Hannah Brinkmann ZeitzeugInnen mit unterschiedlichsten Hintergründen über ihre Entscheidung und ihre Erfahrungen zur KDV vor 50 Jahren. Die Aufzeichnung ist nun im Internet abrufbar unter https://youtu.be/HLX5f5z9J4c

Mehrere Dutzend Interessierte hörten und sahen sich per Zoom die Statements der ReferentInnen an: Hannah Brinkmann, Werner Glenewinkel (früherer Vorsitzender der Zentralstelle KDV), Rudi Friedrich (Mitbegründer und Geschäftsführer von Connection e.V.), Gaby Weiland (langjährige KDV-Beraterin), Michael Zimmermann (KDVer in der DDR), Gernot Lennert (Geschäftsführer des DFG-VK-Landesverbands Hessen) und Markus Stettner-Ruff (in den 1980er Jahren als Totaler KDVer vor Gericht).

Die Beteiligung am KDV-Verfahren legitimierte die Inquisition

Aus einigen Beiträgen entwickelten sich Diskussionen, auch über die Veranstaltung hinaus. Markus Stettner-Ruff hatte als sich aus der KDV-Entscheidung ergebende Handlungsforderung formuliert: sich nicht an Unrecht beteiligen. Ich griff das auf und konkretisierte dies rückblickend für das KDV-Anerkennungsverfahren.

In den mündlichen Gewissensprüfungen saßen die KDV einem Vorsitzenden gegenüber, der von der Wehrverwaltung kam, sowie von den Landkreisen entsandten BeisitzerInnen, in der Regel also Menschen aus den politischen Parteien. In den Prüfungsausschüssen und -kammern waren damit fast immer auch SozialdemokratInnen vertreten und damit den KDVern tendenziell positiv Gegenüberstehende.

Die Beteiligung an diesen Gremien gab dem Verfahren, das von der DFG-VK und anderen zurecht als Inquisition bezeichnet wurde, einen korrekten und „sauberen“ Anstrich.

Sonnhild Thiel, langjährige Aktivistin, DFG-VK-Ehrenmitglied und damals SPD-Mitglied, schrieb mir danach: „Ich war einige Jahre im Prüfungsausschuss. … Sehe das nicht als Beteiligung am Unrecht.“

Ja, subjektiv war das sicher so, im Gegenteil wollten manche BeisitzerInnen den KDVern helfen und lehnten das Verfahren eigentlich ab. Gleichzeitig wurden sie aber Teil der Gewissensprüfung und legitimierten sie.

Strategisch wäre es auch damals für (linke) SozialdemokratInnen denkbar gewesen, das Verfahren zu brandmarken und eine Beteiligung abzulehnen. Vielleicht wäre diese Form der Gewissensprüfung früher vorbei gewesen und nicht schließlich erst von einer CDU/CSU geführten Regierung abgeschafft worden. Eine Diskussion darüber gab es damals aber nicht.

Stefan Philipp ist Chefredakteur der ZivilCourage und hat als Totaler Kriegsdienstverweigerer in den 1980er Jahren alle sich aus der Wehrpflicht ergebenden Auflagen, also Militär- oder Zivildienst verweigert.