| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 2/2021 |

Kriegsdienstverweigerung

Früherer Vorstand der Zentralstelle KDV zur Wehrpflicht-Aussetzung vor 10 Jahren

Erklärung zur Wehrpflicht der früheren Vorstandsmitglieder der (2011 aufgelösten) Zentraltelle KDV vom 17. März 2021 mit dem Titel: Vor zehn Jahren beschloss der Deutsche Bundestag das Ende der Wehrpflicht – und das ist gut so

Vor zehn Jahren, am 24. März 2011, beschloss der Deutsche Bundestag die Aussetzung der Wehrpflicht. Seit dem 1. Juli 2011 kann der Dienst in der Bundeswehr nur noch freiwillig geleistet werden. Durch diese Aussetzung der Wehrpflicht wurde die Bundeswehr von damals rund 255 000 Soldat*innen auf rund 185.000 verkleinert.

Die kurz nach Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1957 gegründete Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V. (Zentralstelle KDV), eine gemeinsame Einrichtung von 26 Mitgliedsorganisationen*, feierte im Mai 2011 das Ende der Wehrpflicht und löste sich mit einem Beschluss der Mitgliederversammlung selbst auf.

Zum zehnten Jahrestag dieser „historischen Entscheidung“ des 24. März 2011 erklären die damaligen Mitglieder des letzten Vorstands der Zentralstelle KDV, Dr. Werner Glenewinkel, Michael Germer, Stefan Phi-lipp, Hans-Jürgen Wiesenbach, Eberhard Kunz, Ernst Potthoff und Herbert Schulz sowie die damalige Präsidentin Dr. Margot Käßmann und der damalige Geschäftsführer Peter Tobiassen:

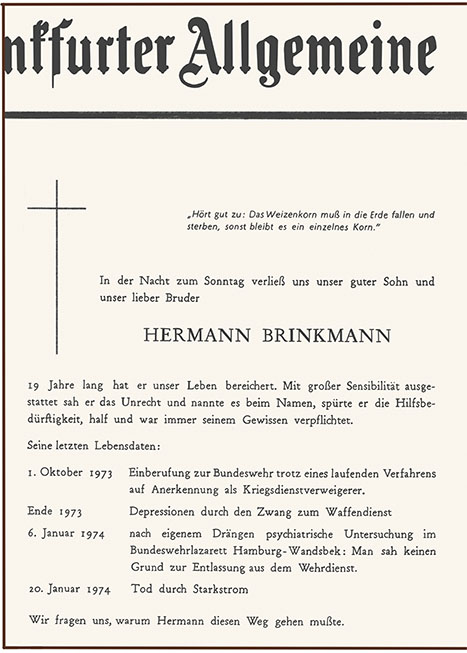

Unwürdige Überprüfungsverfahren für die Gewissensentscheidungen der KDVer

Mit dem Wegfall der Wehrpflicht endete auch das unwürdige und inquisitorische Überprüfungsverfahren für die Gewissensentscheidungen der Kriegsdienstverweigerer, die gegen ihren Willen und ihr Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe einberufen werden sollten. Hunderttausendfach wurden in diesen Verfahren Kriegsdienstverweigerer zu Unrecht abgelehnt, Zehntausende wurden gegen ihr Gewissen zum Waffendienst gezwungen. Tausende gingen daraufhin ins Exil nach Westberlin (bis 1989 ohne Wehrpflicht) oder ins Ausland, einige – wie Hermann Brinkmann – verzweifelten an den Fehlentscheidungen der Wehrbehörden so sehr, dass sie nicht mehr weiterleben konnten. (Comic: Gegen mein Gewissen – Die ganze Doku | ARTE oder Das Schicksal von Hermann Brinkmann als Graphic Novel | NDR.de – Fernsehen – Sendungen A-Z – Hamburg Journal) Wir wissen aber auch: Nach wie vor gibt es diese Gewissensprüfungen für Soldatinnen und Soldaten, die aus der Bundeswehr heraus verweigern.

Die Wehrpflicht zerstörte hunderttausendfach Ausbildungs- und Berufswege

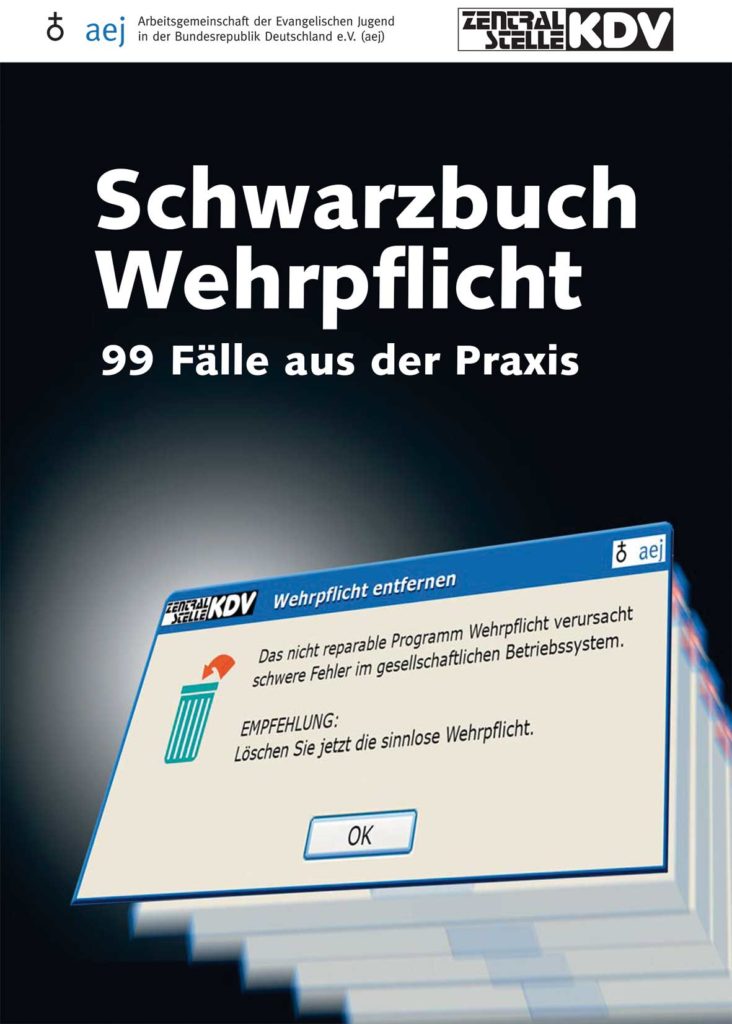

Die Einberufungen zum Wehr- und Zivildienst, oft schon die behördlichen Ankündigungen eines sol-chen Vorhabens, verzögerten, behinderten und zerstörten in vielen Fällen Ausbildungs- und Berufs-wege sowie Lebensplanungen. Die Zentralstelle KDV hat im „Schwarzbuch Wehrpflicht“ zur Jahreswende 2006/2007 zahlreiche Fälle dokumentiert, wie die Wehrpflicht negativ in Lebenswege eingriff.

Um die Wehrpflicht zu halten, gab es staatliche Willkürregelungen

Aus der durch das Grundgesetz nur als Möglichkeit zugelassenen, dann aber rechtlich zwingend allgemeinen Wehrpflicht formten staatliche Vorgaben sehr schnell eine willkürliche Wehrpflicht. Üblicherweise – so die Erfahrungen in anderen Staaten mit Wehrpflicht – beträgt der Anteil aus gesund-heitlichen Gründen nicht wehrdienstfähiger Männer ca. 10 Prozent am Jahrgang. Das Bundesverteidigungsministerium veränderte die Musterungskriterien willkürlich so, dass in den letzten Jahren der Wehrpflicht hier in Deutschland mehr als die Hälfte der Gemusterten für „nicht wehrdienstfähig“ erklärt wurden. Der Grund: Es konnten in die verkleinerte Bundeswehr immer weniger Rekruten einberufen werden. Um den Schein der Wehrgerechtigkeit zu wahren, wurde die Hälfte eines Jahrgangs willkürlich von der allgemeinen Wehrpflicht befreit. Offensichtliche Willkür untergräbt das Vertrauen in einen Rechtsstaat.

Argumente für den Wegfall der Wehrpflicht sorgfältig geprüft

Im Vorwort zum „Schwarzbuch Wehrpflicht“ schrieb Margot Käßmann als damalige Präsidentin der Zentralstelle KDV Anfang 2007:

„Die Zentralstelle KDV hat sich in den vergangenen 15 Jahren nicht nur mit der Forderung nach dem Wegfall der Wehrpflicht befasst, sondern auch mit den möglichen Folgen: Ist eine Freiwilligenbundeswehr demokratieverträglich? Was wird aus dem berühmten „Bürger in Uniform“? Bricht der Sozialbereich zusammen, wenn es keine Zivis mehr gibt? Was wird aus Diakonie und Caritas? Kann eine allgemeine Dienstpflicht die Wehrpflicht gerechter machen? Gründlich und breit diskutiert und wohlüberlegt können wir nach all den Debatten sagen: Wir können auf die Wehrpflicht verzichten! Freiwillig ist besser und einer freiheitlichen Demokratie ohnehin angemessener. Zudem gibt eine Gesellschaft ein deutliches Signal ihres Friedenswillens, wenn sie ihren Bürgern keine Pflicht zum Waffendienst mehr auferlegt. Das würde uns in Deutschland gut anstehen.“

Heute wissen wir,

- dass es nach wie vor rechtsradikales Gedankengut unter den Soldat*innen gibt, in der Wehr-pflicht-Bundeswehr bis vor zehn Jahren waren aber 70 % der überführten Täter bzw. noch Tat-verdächtigen Grundwehrdienstleistende und freiwillig länger Wehrdienst Leistende (so z.B. Angaben im Bericht des Wehrbeauftragten, BT-Drucksache 16/4700, Seite 45);

- dass der Sozialbereich nicht zusammengebrochen ist, als die letzten Zivis aus dem Dienst ausge-schieden sind. Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigten bei den Wohlfahrtsverbänden von 2008 bis 2016 sogar von 1,5 auf 1,9 Millionen Mitarbeitende gestiegen. (BAGFW, Gesamtstatistik 2016);

- dass der Wunsch nach einer „allgemeinen Dienstpflicht“ jedes Jahr erneut durch das Presse-sommerloch getrieben wird, ohne dass diejenigen, die das fordern, sagen können, wie es denn praktisch gehen soll, mehr als 700 000 Männer und Frauen eines Jahrgangs jedes Jahr neu in Dienstpflichteinrichtungen zwangsweise unterzubringen.

Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom freiwilligen Mitmachen

Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom freiwilligen Mitmachen. Der damalige Generalsekretär der aej, Mike Corsa, fügte in dem Vorwort zum „Schwarzbuch Wehr-pflicht“ hinzu: „Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej) setzt auf diese Freiwilligkeit. Erzwungene Dienste behindern Engagement und Identifikation. Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom freiwilligen Mitmachen der Bürgerinnen und Bürger eines Lan-des. Dafür kann und muss natürlich geworben und motiviert werden – wer sich engagiert, sollte dadurch auch Vorteile haben. Politische Konzepte werden so eine „Abstimmung mit den Füßen“ erleben. Menschen entscheiden durch ihr freiwilliges Mitmachen, was sie für unterstützenswert halten.“

Gefährlicher und falscher Glaube an die friedensschaffende Wirkung von Militär

Zehn Jahre nach dem Ende der Wehrplicht wissen wir, dass die Entscheidung des Deutschen Bundestages ein erfreuliches Ereignis war, deren positive Wirkung für Millionen junger Männer, die ab 2011 18 Jahre alt wurden und werden, nicht hoch genug geschätzt werden kann. Wir wissen aber auch, dass mit dem Wegfall der Wehrpflicht der gefährliche und falsche Glaube an die friedensschaffende Wirkung von Militär nicht vom Tisch ist. Nach wie vor prägen Stichworte wie Erreichen des 2-%-Zieles, Bewaffnung von Drohnen, Festhalten an Waffenexporten die sicherheitspolitischen Diskussionen, statt – wie es eigentlich richtig wäre – Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung deutlich in den Vordergrund zu stellen und „Sicherheit neu zu denken“.

Mitgliedsverbände der Zentralstelle KDV im Jahr 2011

• Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden

• Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland

• Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung

• Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands

• Deutsche Friedensgesellschaft – Internationale der KriegsdienstgegnerInnen

• Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

• Deutscher Bundesjugendring

• Deutscher Gewerkschaftsbund, Abt. Jugend (DGB-Jugend)

• Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee

• Eirene – Internationaler Christlicher Friedensdienst

• Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden

• Evangelische Jugend Thüringen

• Evangelische Studentengemeinde in der Bundesrepublik Deutschland

• Grüne Jugend – Bundesverband

• Internationale der KriegsdienstgegnerInnen

• Internationaler Versöhnungsbund – deutscher Zweig

• Jungsozialisten in der SPD

• Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär

• Komitee für Grundrechte und Demokratie

• Pax Christi – internationale katholische Friedensbewegung, deutsche Sektion

• Pfarramt für Friedensarbeit, Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende

• Religiöse Gesellschaft der Freunde, Deutsche Jahresversammlung

• Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein

• Service Civil International, Deutscher Zweig

• Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken

• Vereinigung Evangelischer Freikirchen, AG Betreuung der KDV und ZDL