| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |

International

100 Jahre War Resisters´ International: Leider notwendig wie nie!

Von David Scheuing

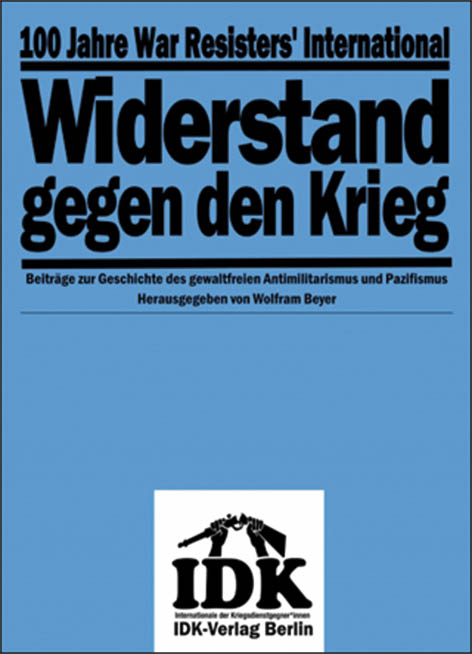

Frieden zu erkämpfen ist keine neue Aktivität – aber sie ist in den vergangenen 100 Jahren immer wieder vor immer noch größere Aufgaben gestellt worden. Gegen den Krieg der großen Völkerschlachten zu werben war anders, als vor der technisierten Kriegsführung zu warnen, vor dem Atomkrieg oder heute der Gefahr automatisierter Kriegsführung. Seit nunmehr 100 Jahren haben wir alle uns in der Internationale der Kriegsgegner*innen zusammengeschlossen – 2021 ist unser Jubiläum: auf Englisch so schön wie schlicht „Centennial“. Doch ein Anlass zur Rückbesinnung stellt auch immer wieder die Frage, wo wir heute stehen.

WRI 100

Den „wirklichen“ Geburtstag der WRI haben die Organisationen schon gefeiert – mit einer virtuellen Feier des gemeinsamen, weltweit verwendeten Logos des zerbrochenen Gewehrs. Vom 23. bis 25. März 2021 wurden über die sozialen Medien von so vielen Mitgliedsorganisationen wie möglich Beiträge zur Geschichte des zerbrochenen Gewehrs, verschiedener Ereignisse aus den letzten 100 Jahre und viele Bilder aus der Geschichte der WRI geteilt. Doch dies ist erst der Anfang der Feierlichkeiten. Der Rat der WRI hat vor dem Hintergrund der Pandemie und deutlich begrenzter Möglichkeiten physischer Feiern beschlossen, das Jahr 2021 primär in den Fokus des Erinnerns zu stellen – das Zurückdenken, im Archiv kramen und lokale Bedeutungen hervorheben. Alle Ausstellungen, Events, Bilder und Materialien können unter https://bit.ly/3swDy2X gefunden werden.

Dort findet sich aktuell auch eine Ausstellung zu Konflikttextilien – einer Konflikt- und Traumabearbeitungsmethode, die Konfliktkonstellationen via Stickerei, Weberei oder anderer textiler Materialien zum Ausdruck zu bringen versucht. Sehenswert!

Sollte die Pandemie es zulassen, wird es auch in diesem Jahr (voraussichtlich im September) ein größeres internationales Festival und Tagung in Utrecht geben: WRI-next generation! Diese Tagung will versuchen, den Blick auf die nächsten 100 Jahre zu werfen und herauszuarbeiten, was vom heutigen Stand aus gesehen die Themen und Organisationszusammenhänge der „nächsten Generation“ sein werden. Ich halte euch auf dem Laufenden!

15. Mai: Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerer*innen

Neben all den Feierlichkeiten soll aber auch nicht aus dem Blick geraten, was akut weiter notwendig ist: die Unterstützung von Kriegsdienstverweigerer*innen weltweit und die Arbeit für eine gewaltfreie Welt. Zum diesjährigen internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer*innen steht die Türkei im Fokus. Zusammen mit Connection e.V. werden (wiederum der Pandemie geschuldet) über die gesamten Monate April und Mai Material, Aufrufe, Statements und Petitionen zur Kriegsdienstverweigerung in der Türkei publiziert werden. Hier kann das Material gefunden werden: https://bit.ly/3grhjZF

Es sollen aber auch die üblichen kritischen Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Für Deutschland heißt dies: DFG-VK, Connection und EAK haben einen digitalen Austauch zur eigenen Verweigerer*innenbiographie angeregt. Gäste werden u.a. Hannah Brinkmann („Gegen mein Gewissen“), Werner Glenewinkel, Gaby Weiland, Gernot Lennert und Rudi Friedrich sein. Die Veranstaltung findet digital statt, weitere Infos auf Seite 18 in diesem Heft; Anmeldungen bei Connection-eV.org

Myanmar

Desertion und Widerstand. Seit nunmehr fast vier Monaten herrscht in Myanmar wieder unumschränkt die Junta. Viel wird dankenswerterweise über die erstaunlich furchtlose und dabei gewaltfrei agierende zivilgesellschaftliche Protestbewegung berichtet. Dabei zeigt sich, was internationaler Austausch der Zivilgesellschaft, das globale Teilen von Wissensrepertoires zu gewaltfreiem Widerstand und die Zugänglichkeit (wie sehr auch immer sie beschränkt sein mag) zum Internet in nur knapp 10 Jahren möglich machen kann. Es zeigt aber auch:

Durch direkte und brutale Aktion des Militärs hat sich die anfangs sehr diverse und egalitäre Protestbewegung verändert. Es bleibt die Hoffnung, dass sich der radikal-gewaltfreie Widerstand durchsetzen wird. Ein ermutigendes Zeichen: Die seit Beginn des Coups arbeitende zivilgesellschaftliche Boykott- und Generalstreiksbewegung funktioniert und setzt die Mittel der finanziellen, infrastrukturellen und klassisch arbeitsverweigernden Blockade des Militärs effektiv ein. Abseits der großen Medienöffentlichkeit gibt es einzelne Berichte über desertierende Soldat*innen, Polizeikräfte und Botschaftsangestellte – wichtig wird auch hier der menschenrechtliche Schutz sein. Die WRI hat im März ein Statement zur Unterstützung der Protestbewegung formuliert. Hier kann es eingesehen werden: https://bit.ly/3gnUNkf

Kurz notiert

Ruslan Kotsaba. Dem ukrainischen Pazifisten wird wieder einmal der Prozess gemacht. Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland ist der Prozess von tätlichen Angriffen auf Kotsaba selbst und einer unerträglichen Stimmung sowie rechtlichen Unzulänglichkeiten überschattet. Das European Bureau for Conscientious Objection (Ebco) ruft die Ukraine dazu auf, den Prozess mit sofortiger Wirkung einzustellen: https://bit.ly/32ttbSW

Krieg im Jemen. Nach einer kurzen Verschnaufpause gehen die Exporte der britischen Rüstungskonzerne nach Saudi-Arabien mit unvermittelter Stärke weiter. Die Kampagne gegen Waffenhandel (Campaign Against Armes Trade, CAAT) ruft weiter zur Blockade der Exporte auf und versucht wieder, rechtliche Mittel einzulegen. Derweil hat Italien einen totalen Exportstopp aller Waffen nach Saudi-Arabien verfügt. Überraschenderweise hat US-Präsident Biden im Februar Ähnliches verlauten lassen, tatsächliche Beschränkungen sind aber noch nicht erlassen. (caat.org.uk; wri-irg.org)

Syrien-Krieg und Verweigerer*innen. WRI, Connection und weitere Organisationen berichten, dass die Verweigerung des Militärdienstes auf allen Seiten der kämpfenden Parteien im syrischen Bürgerkrieg drastische Konsequenzen für die Verweigernden hat. Mehr dazu: https://bit.ly/3ebgDFe

CAAT für Nobelpreis nominiert. Die britische Organisation CAAT wurde zusammen mit Mwatana for Human Rights, einer jemenitischen Menschenrechtsorganisation, für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ich freue mich für die beiden Organisationen, die wie nur wenige andere dazu beigetragen haben, dass wir über den Krieg im Jemen heute so viel wissen, auch über die Verstrickungen westlicher Rüstungskonzerne. Herzlichen Glückwunsch! (caat.org.uk)

Anerkennung nicht-religiöser Verweigerung. In Südkorea ist zum ersten Mal überhaupt ein nicht-religiös begründeter Verweigerungsantrag gerichtlich als legitim anerkannt worden. Nach der (hier mehrfach berichteten) Zaghaftigkeit der letzten Jahre ist dies ein neuer und hoffnungsvoller Schritt. (wri-irg.org)

Ausblick

10 Jahre Arabellion/Arabischer Frühling: Vor etwas mehr als zehn Jahren begann mit den Demonstrationen in Tunesien die größte gewaltfreie Massenerhebung im Nahen und Mittleren Osten jemals. 2021 fällt es bei anhaltenden Gewaltkonflikten in einigen Staaten und der Rückkehr zu autoritären Verhältnissen in anderen Staaten schwer, sich an die Ursprünge, die Hoffnungen und Erwartungen zurückzuerinnern.

Doch auch für eine Erinnerung an die Kraft der Gewaltfreiheit müssen wir das tun. Fast schon ein Klassiker als Leseempfehlung ist: Gamblin/Sommermeyer/Marin (Hrsg.) (2018): Im Kampf gegen die Tyrannei. Graswurzel-Verlag; ISBN 978-3-939045-34-2

David Scheuing ist Vertreter der DFG-VK bei der War Resisters´ International (WRI), dem internationalen Dachverband der DFG-VK mit Sektionen in weltweit 45 Ländern, gewählt. An dieser Stelle berichtet er regelmäßig in der ZivilCourage aus der WRI, um den LeserInnen das globale Engagement von KriegsgegnerInnen sichtbar zu machen. Das sind keine tieferen Analysen, sondern kleine kursorische Überblicke und Nachrichten; es geht dabei nicht um Vollständigkeit, vielmehr um Illustration. Ideen und Vorschläge für kommende Ausgaben sind erwünscht. Der Autor ist erreichbar unter scheuing@dfg-vk.de