| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4-22/1-23 |

Ukraine-Krieg

Zur Rolle der USA in der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs

Von Urania Grudzinski

Von den drei atomaren Großmächten USA, China und Russland streben die USA offen die globale Vorherrschaft auf allen Ebenen an, in Strategiepapieren des Pentagon „Full Spectrum Dominance“ genannt. („Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Weltherrschaft.“ Zbignew Brzezinski, Chefberater von fünf US-amerikanischen Präsidenten)

Mit großem Abstand sind sie die am meisten hochgerüstete Nation der Welt mit etwa 800 ausländischen Militärstützpunkten in mehr als 70 Ländern und knapp 40 % der weltweiten Rüstungsausgaben. Nach 1990 forcierten sie die Aufnahme weiterer 14 Länder in die Nato, nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Jugoslawien wurde der größte europäische US-Militärstützpunkt im Kosovo eingerichtet wie auch weitere in anderen Ländern. Im Dezember 2001 kündigten die USA einseitig den seit 1972 bestehenden ABM-Vertrag, am 1. Februar 2019 den INF-Vertrag. (Anm. d. Red.: ABM = Anti-Ballistic Missiles; Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion. INF = Intermediate Range Nuclear Forces; Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme zwischen den USA und der Sowjetunion)

„Amerika muss auf globaler Ebene stets die Führungsrolle übernehmen. Die Vereinigten Staaten werden Militäraktionen nutzen, wenn notwendig auch unilateral (Anm. d. Red.: im Alleingang), wenn unsere Kerninteressen es erfordern“, so US-Präsident Obama Ende 2014 in einer Grundsatzrede an der Militärakademie in West Point.

Solche unilateralen, völkerrechtswidrigen Militäraktionen und Kriege der USA, offen oder verdeckt, gab es seit 1945 dutzendweise. Eine weitere Art von Einsätzen erläutert George Friedmann, us-amerikanischer Geostratege, Politologe und Sicherheitsexperte, Begründer der Stratfor-Denkfabrik, die auch als „Schatten-CIA“ bezeichnet wird.

Wer wenig Zeit hat, weiß nach diesem Zitat Bescheid: „Die USA kontrollieren alle Weltmeere. Keine Macht hat das jemals getan. Daher können wir in andere Länder einmarschieren, aber sie können nicht bei uns einmarschieren. Das ist eine sehr schöne Sache… Das Ziel der us-amerikanischen Politik ist es, eine europäische Supermacht und die Annäherung zwischen Deutschland und Russland zu verhindern… Am besten wäre es, wenn beide Länder sich gegenseitig schwächen. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde gegen Iran und Irak: Er unterstützte beide Kriegsparteien! Dann haben sie gegeneinander und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktioniert. Man muss die Rivalitäten unter den Einheimischen schüren und Waffen in die Ukraine liefern.“ (Vortrag vor dem Council of Chikago am 4.2.2015, komplette Rede über seniora.org oder youtube)

Beeinflussung der Ukraine in Richtung Westen und Förderung von Russenfeindlichkeit

In der Öffentlichkeit ist wenig bekannt, dass die USA mittels ihres Auslands-Geheimdienstes CIA bereits seit den 1950er Jahren in der Ukraine aktiv waren. Vor allem mit Hilfe von Mykola Lebed, von der Gestapo ausgebildet und ehemaliger Sicherheitschef des faschistischen Nationalisten Stepan Bandera, wurde im Kalten Krieg Einfluss auf die Ukraine genommen.

Unter Ronald Reagan und seinem Wahlkampfmanager und späteren CIA-Chef William Casey wurden die verdeckten Programme zur Meinungsbeeinflussung in eine gemeinnützige Stiftung namens „Nationale Stiftung für Demokratie“ (NED) ausgelagert, die formell eine private Einrichtung war, aber vom Außenministerium finanziert wurde. 2012 ließ die Stiftung 3,4 Millionen Dollar zur „Demokratieförderung“ in die Ukraine fließen. Nach 1991 investierten ie USA insgesamt fünf Milliarden Dollar für den „Übergang zu Marktwirtschaft und Demokratie“.

Wahlbeeinflussung zugunsten westlich orientierter Politiker

Nach der Unabhängigkeit der Ukraine schossen diverse US-Institute wie Pilze aus dem Boden. Mit viel Geld und medienwirksamen Auftritten wie z.B. auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 wurden die westlich orientierten Oppositionspolitiker Petro Poroschenko, Arsenij Jazenjuk und Vitali Klitschko über die Jahre unterstützt.

So erhielt beispielsweis eein „National Democratic Institute for International Affairs“ 370 000 Dollar für Wahlbeobachter, die die Wahl des Milliardärs Poroschenko im Mai 2014 laut NED „freier und sicherer“ machen sollten. Präsident Poroschenko versprach dafür bei Amtsantritt, für die Mitgliedschaft der Ukraine in die Nato zu kämpfen, für die es zum Zeitpunkt seiner Wahl keinerlei Mehrheit in der Bevölkerung gab.

In der Verfassung von 1991 war Neutralität der Ukraine verankert.

Als „Schokoladenkönig“ führte Poroschenko entgegen seinem Versprechen die Unternehmens-Geschäfte weiter und konnte sich entsprechend mangelhaft den dringenden Problemen des Landes widmen. Inzwischen steht er unter Anklage mit mehr als 20 Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Korruption.

Illegaler Putsch in der Ukraine im Februar 2014

Im November 2013 weigerte sich der rechtmäßig gewählte Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, ein Russland ausschließendes Assoziierungsangebot mit der EU zu unterzeichnen.

Im Januar 2014 kam es zu Unruhen und Demonstrationen auf dem zentralen Maidanplatz in Kiew. Janukowytsch unternahm konkrete Schritte zur Entspannung der Lage. Seine Regierung trat zurück und er bot den Oppositionsführern an, in den verbleibenden Monaten bis zur Wahl 2015 die Macht zu teilen, alles sah nach Kompromiss und Entspannung aus.

Überraschend kam es am 18. Februar zu massiven Gewaltausbrüchen, mehrere tausend Menschen drangen zum Parlamentsgebäude vor. Durch Gewalttäter des rechten Sektors wurde die Parteizentrale von Janukowytsch mit Molotowcocktails attackiert, Polizisten wurden mit Steinen beworfen und Autos in Brand gesteckt. Es gab Tote auf beiden Seiten und viele Verletzte.

Regierungswechsel durch Scharfschützen

Wie der deutsche Korrespondent Moritz Gathmann berichtete, waren am Morgen des 20. Februar 2014 aus der Westukraine Busse mit militanten Extremisten angekommen, die dort am Vortag aus einer Kaserne Waffen gestohlen hatten. Sie stürmten zusammen mit Kämpfern der Opposition die Polizeibarrikaden. Zusätzlich schossen bis heute nicht identifizierte Scharfschützen, offenbar Berufskiller, sowohl auf Demonstranten als auch auf Sicherheitskräfte und richteten ein Blutbad an.

Jede Seite musste annehmen, die andere schieße auf sie: Chaos, Wut und Gewalt eskalierten weiter. Wiktor Janukowytsch floh nach Russland und bat um Asyl. (FAZ, 6.3.2014: Schüsse in den Rücken. Canadian School of Polital Studies, University Ottawa: The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine, 3.9.2015, S.65)

Eine Übergangsregierung von vormals Oppositionellen und anderen Nato-Befürwortern wurde installiert. Einer ihrer ersten Erlasse war, Russisch als Amtssprache abzuschaffen.

Inzwischen muss auf Basis der verfügbaren historischen Berichte und Dokumente davon ausgegangen werden, dass die USA den Putsch organisiert hatten. Der frühere CIA-Offizier Ray McGovern: „Es war ein vom Westen gesponserter Putsch, es gibt kaum einen Zweifel daran. Die USA haben die Regierung in der Ukraine gestürzt, und Viktoria Nuland hat im Außenministerium die Fäden gezogen, zusammen mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt.“ Belegt wird diese Darstellung u.a. durch ein abgehörtes Telefonat der beiden letztgenannten Personen, in dem es zu dem irritierenden Ausspruch der Nuland kam: „Fuck the EU“. (Rheinische Post online, 6.3.2014: Abgehörtes Telefonat sorgt für Aufsehen.)

Diese Sachverhalte werden z.B. in den Bestsellern „Wir sind immer die Guten“ der freien Journalisten Bröckers/Schreyer und „Eiszeit“ von Prof. Dr. Krone-Schmalz sowie in „Illegale Kriege“ des unabhängigen Schweizer Historikers und Friedensforschers Dr. Daniele Ganser weitgehend übereinstimmend erläutert und mit umfangreichen, präzisen Quellenangaben verifiziert. Die gängigen Medien berichten selten über diese Vorgänge, verbreiten Fake-News bis zur Tatsachenverdrehung ins Gegenteil. Über den Boxer und Oppositionspolitiker Vitali Klitschko glaubte die Bildzeitung sofort nach dem Massaker zu wissen, dass es Sicherheitskräfte von Präsident Janukowitsch waren, die in die Menge geschossen hätten. Dabei war der bereits zurückgetreten und konnte nun wirklich kein Interesse an einer Eskalation haben. („Die Welt darf nicht zuschauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet.“ Die Klitschko Kolumne, Bild, 20.2.2014)

Ina Kirsch, Ex-Direktorin des European Centre for a Modern Ukraine: „Viele der Demonstranten waren bezahlt. Es gibt Leute wie den US-Milliardär George Soros, die Revolutionen finanzieren. Soros hat auch den Maidan unterstützt, hat dort Leute bezahlt – die haben in zwei Wochen auf dem Maidan mehr verdient als während vier Arbeitswochen in der Westukraine.“

Legale Sezession der Krim

Namhafte Staats- und Völkerrechtler sind der Ansicht, dass es sich nicht um eine Annexion, also den gewaltsamen Gebietserwerb eines Staates auf Kosten eines anderen, handelte. Eine Sezession ist die Loslösung einzelner Landesteile aus einem bestehenden Staat mit dem Ziel, einen neuen souveränen Staat zu bilden oder sich einem anderen Staat anzuschließen. Z.B. ist dies möglich, wenn eine neue Regierung eine ethnische Gruppe maßgeblich benachteiligt.

Der deutsche Staatsrechtsprofessor Karl Albrecht Schachtschneider stellt fest: „Es handelt sich klar um eine Sezession, nicht um eine Annexion. Nach dem Putsch und der gewaltsamen Übernahme durch aufständische Kräfte in Kiew hat die Krim das Recht gehabt, ein Referendum durchzuführen und sich Russland anzuschließen.“ (Siehe auch Wikipedia, UN-Charta, Art.1, 2, 51 Selbstbestimmungsrecht der Völker)

Bürgerkrieg und Aufrüstung der ukrainischen Armee

Nach dem gewalttätigen, völkerrechtswidrigen Putsch in Kiew wollten weite Teile der Bevölkerung im Osten und auf der Krim die neue Regierung nicht anerkennen und erklärten ihre Autonomie zu Volksrepubliken.

Danach eskalierte der Konflikt zu einem bewaffneten Bürgerkrieg, die US-/Nato-Regierungen taten wenig Effektives, um die Abkommen Minsk I und II über einen Waffenstillstand und eine friedliche Wiedervereinigung zu forcieren. Der 2019 mit dem Wahlversprechen, Frieden zu schaffen, angetretene Präsident Selenskij machte im März 2021 eine 180-Grad-Wende und erließ ein Dekret zur militärischen Rückeroberung der Krim und der Donbas(s)-Region (Anm. d. Red.: Donbas, ukrainisch Донбас; Donbass, russisch Донбасс). Die Truppen wurden zur größten europäischen Landstreitmacht aufgerüstet, von USA/Nato mit Ausbildern und Waffen versorgt, die rassistischen Asow-Brigaden und andere paramilitärische und kriminelle Banden waren ebenfalls willkommen.

Im Dezember 2021 forderte Russland ultimativ Verhandlungen über das Ende der Kampfhandlungen, denen inzwischen etwa 14 000 ZivilistInnen zum Opfer gefallen waren, sowie über die russischen Bedenken zu einem Nato-Beitritt der Ukraine. Statt auf diese Bemühungen der russischen Regierung einzugehen, wurde eine Offensive der ukrainischen Zentralregierung auf Donesk und Luhansk gestartet. Die OSZE registrierte, dass die Attacken an der Front auf die „Volksrepubliken“ seit Anfang Februar massiv zunahmen, von einem Dutzend Waffenstillstandsverletzungen in den Monaten zuvor auf über 1 000 pro Tag. Daraufhin erkannte die Russische Föderation die beiden „Volksrepubliken“ an, schloss mit ihnen ein Verteidigungsbündnis und marschierte am 24. Februar 2022 ein.

Der geopolitische Zusammenhang ist wichtig

Mit diesem Text soll keineswegs der russische Angriff gerechtfertigt, aber in einen globalen, geopolitischen Zusammenhang gestellt werden, aus dem hervorgeht, dass hier ein Stellvertreterkrieg zwischen USA und Russland um die Ukraine stattfindet. Und dass es Russland nicht um eine imperiale Ausdehnung geht, sondern um seine Sicherheitsinteressen und den Schutz russischstämmiger Ukrainer.

Würden auch die Ukraine und Georgien wie von Präsident Bush bereits 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest gefordert, in die Nato aufgenommen, wäre das gesamte europäische Russland bis auf Belarus von Nato-Staaten eingekreist.

Angesichts der völkerrechtswidrigen Angriffskriege von USA und Nato allein in den letzten 25 Jahren sind Befürchtungen Russlands um seine Sicherheit verständlich.

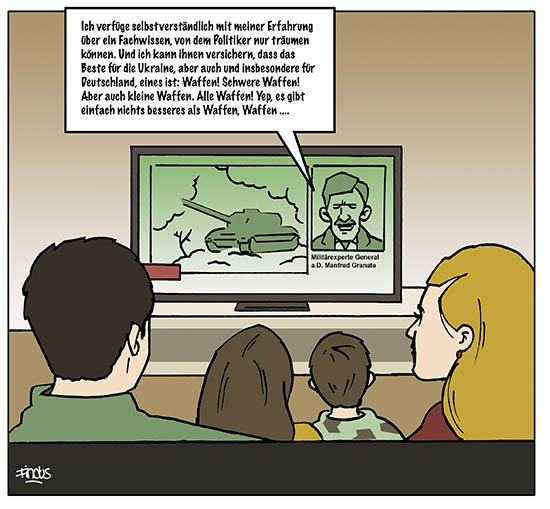

Wir als Teil der Friedensbewegung sind für sofortige Beendigung der Waffenlieferungen, für Waffenstillstand und Verhandlungen. Mit dem Wissen um die obengenannten Geschehnisse sollten wir die eigene Regierung in die Pflicht nehmen, Frieden zu vermitteln unter Anerkennung der russischen und ostukrainischen Sicherheitsinteressen.

Erinnern wir an die offensichtlich vergessene Charta von Paris 1990, die von den Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas und Europas inklusive Russlands unterzeichnet wurde mit der zentralen Verpflichtung, Mechanismen zur Verhütung und Beilegung von Konflikten zwischen Teilnehmerstaaten zu schaffen: „Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der Sicherheit aller anderen verbunden.“

Urania Grudzinski ist seit Jahrzehnten in der Friedens- und der Anti-Atom-Bewegung aktiv. Seit dem Frühjahr 2022 ist sie DFG-VK-Mitglied.

In der Online-Veröffentlichung der ZivilCourage werden die hier nicht abgedruckten Quellenangaben genannt.