| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |

Antimilitarismus

NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung nach dem Krieg

Von Wolfram Wette

Der nachfolgende und auch in der ZivilCourage abgedruckte Beitrag von Wolfram Wette ist ein Auszug aus einem ausführlicheren Text. Der ungekürzte Beitrag ist hier als PDF abrufbar.

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 setzte europaweit eine antibolschewistische Bewegung in Gang. „Es macht sich so etwas wie eine Kreuzzugsstimmung in Europa breit. Das können wir gut gebrauchen“, notierte Propagandaminister Goebbels in sein Tagebuch. Für die deutsche Propaganda ein Anlass, in der Auslandspropaganda verstärkt die europäische Dimension des Krieges Deutschlands und seiner Verbündeten gegen die Sowjetunion zu betonen. Die Idee von einem „Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus“ zu sprechen, kam offenbar aus dem Auswärtigen Amt. Am 29. Juni 1941 erklärte es: „Der Kampf Deutschlands gegen Moskau wird zum Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus. Mit einer über die Erwartungen hinausgehenden Anziehungskraft erfasst die Erkenntnis, dass es hier um die Sache Europas geht, den ganzen Kontinent, Freunde, Neutrale und selbst jene Völker, die noch vor kurzem mit Deutschland die Klingen gekreuzt haben.“ Deutschland beanspruchte fortan „ein europäisches Mandat“ für jenen „Kreuzzug“, der letztlich ein „gesamteuropäischer Freiheitskrieg“ sei.

Damit vertieften Außenminister Ribbentrops Propagandisten das von der NSDAP in den 1930er Jahren mit seiner Devise „Bolschewismus gleich Weltfeind Nr. 1“ vorgegebene dichotomische Weltbild. Sie rechtfertigten den Krieg als „säkulare Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Zerstörung und denen der Erneuerung“.

Es ging darum, die deutsche Aggression als einen „gerechten“ Krieg erscheinen zu lassen und ihn mit dem Nimbus der Heiligkeit auszustatten. Gerade für eine religiöse Sinngebung waren die Deutschen aufgrund der traditionellen Nähe der Kirchen zu deutschnationale Auffassungen in hohem Maße ansprechbar,

Goebbels wollte sich mit dem Begriff „Kreuzzug“ nicht gerade anfreunden, obwohl er wusste, dass Hitler darauf drängte, den Krieg gegen die Sowjetunion mit dem Decknamen „Unternehmen Barbarossa“ zu versehen, um damit eine Beziehung zu den mittelalterlichen Kreuzzügen herzustellen. Friedrich I., genannt Barbarossa („Rotbart“), führte den dritten Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems (1189-1190) an. Seit dem späten 19. Jahrhundert verband sich in Deutschland mit dem Namen des Stauferkaisers der Mythos des Schutzpatrons der abendländischen Kultur. Goebbels wusste, dass die Kreuzzüge Ströme von Blut gekostet, aber keinen vollen Erfolg gebracht hatten, und dass Barbarossa im dritten Kreuzzug umgekommen war. Würde die Erinnerung daran nicht eher negative Assoziation auslösen?

Jedenfalls gab der Propagandaminister am 27. Juni 1941 vor, fortan lieber von einem „Aufbruch Gesamteuropas gegen den Bolschewismus“ zu sprechen. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis die britische und die sowjetische Propaganda über den „Hakenfeldkreuzzug“ spotteten und vorhersagten, dass der deutsche Krieg im Osten das Schicksal früherer Kreuzzüge teilen würde.

Die Truppen der Kreuzzüge setzten sich aus Freiwilligen unterschiedlicher europäischer Nationalitäten zusammen. Seit Sommer 1941 entstanden wiederum in mehreren europäischen Ländern ähnliche Freiwilligen-Formationen – jedoch unter faschistischem Vorzeichen. Bereitwillig unterstellten sie sich deutschem Oberbefehl, um mit den Deutschen den „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ zu führen. Solch nationalen Kontingente kamen aus Italien, Finnland, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Spanien, Frankreich, Skandinavien, Niederlande, Luxemburg, Belgien und Kroatien, also aus fast allen Ländern Europas. Der europäische Faschismus erhob sein Haupt.

Das Fortwirken des aggressiven Antikommunismus im Kalten Krieg

Nach Kriegsende verschwand das Feindbild „jüdischer Bolschewismus“ zunächst in der Versenkung – um alsbald in neuem Gewande wieder aufzuerstehen. Der rassistische Begriff „jüdisch“ verschwand und statt „Bolschewismus“ war jetzt von „Kommunismus“ die Rede. Der Feind blieb der gleiche: die Sowjetunion und ihre angeblichen Handlanger im Inneren, die man als „Fünfte Kolonne Moskaus“ denunzierte. Im Hinblick auf die Verwendung des traditionsbelasteten Feindbildes gab es keine „Stunde Null“, sondern vielmehr eine bemerkenswerte und wirkmächtige Kontinuität.

Bereits in der Endphase des Weltkrieges traten die unterschiedlichen politischen Vorstellungen der West-

alliierten und der Sowjetunion über die Neuordnung der Welt zutage. Sie führten schließlich zum Bruch der Anti-Hitler-Koalition und zur Entstehung des Kalten Krieges zwischen West und Ost. Europa sah sich in zwei feindliche Machtblöcke geteilt, die sich als Militärbündnisse organisierten (Nato und Warschauer Pakt). Dem Denkmuster der Totalitarismus-Theorie verpflichtet , schätzte die US-amerikanische Administration die Sowjetunion – und im weiteren Sinne den Weltkommunismus – ebenso wie den Nationalsozialismus als antidemokratische, diktatorische Herrschaft und als latent aggressiv ein. Auf dieser Basis entwickelte die westliche Großmacht ihre Eindämmungsstrategie und reaktivierte zur Rechtfertigung ihrer Politik das alte antibolschewistische bzw. antikommunistische Zerrbild. Das führte zu einer neuerlichen Vergiftung der internationalen Beziehungen. Feinddenken versperrte einmal mehr den analytischen Blick auf das nationale Interesse und Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion, das sich nicht erneuten deutschen oder westlichen Angriffen ausgesetzt sehen wollte und daher durchaus als defensiv zu verstehen war.

Der Konflikt zwischen Ost und West spiegelte sich im geteilten Deutschland in der Weise wider, dass die sowjetisch besetzte Zone und spätere DDR ein Russland-Freundbild pflegte und sich auf der anderen Seite, in der Bundesrepublik, die politische Elite in dem Gedanken sonnte, am traditionellen Feindbild Sowjetunion festhalten zu können. Auch die Masse der ehemaligen Nationalsozialisten und Wehrmachtsoldaten mögen jetzt gedacht haben: Wir standen eben schon immer „auf der richtigen Seite“ – was es ihnen einmal mehr erleichterte, den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu verdrängen und die Verbrechen zu leugnen. Es steht außer Frage: die Bundesrepublik Deutschland war der einzige Staat Europas, der nach dem Krieg an einem zentralen Strang der Nazi-Propaganda festgehalten hat, nämlich dem Antibolschewismus. Der alte Feind Sowjetunion war auch der neue, den man nun zusammen mit den westlichen Siegermächten erneut in die Schranken zu weisen habe.

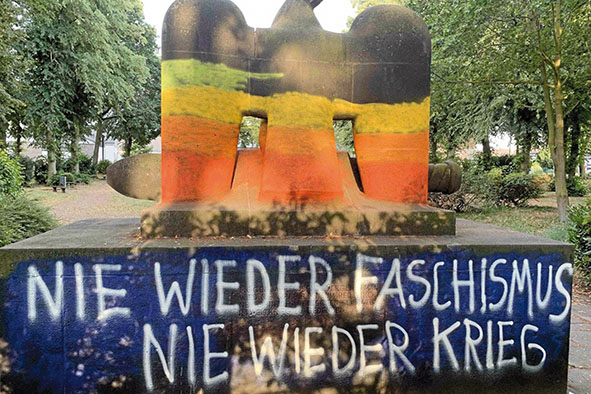

Längst gefiel diese Kontinuität der Feindbildpropaganda nicht allen Menschen in der Bundesrepublik. Die Oppositionellen organisierten sich in einer breiten Protestbewegung gegen Adenauers Politik der Wiederbewaffnung und der mit antikommunistischen Feindbildern gerechtfertigten Westintegration. Damit einher ging die Vision eines respektvollen Zusammenlebens in Europa, das nicht durch Feindbilddenken und Wettrüsten vergiftet und in dem die Möglichkeit offen gehalten war, Vertrauen zu bilden und mit Leben zu erfüllen.

Kooperation mit den westlichen Siegermächten im Geiste des Antikommunismus

Die neue Mächtekonstellation führte im westlichen Teil Deutschlands zu erstaunlichen Formen der Zusammenarbeit. Während die Besatzungspolitik noch dem deklarierten Kriegsziel „Ausrottung des deutschen Militarismus und Faschismus“ folgte, streckten die westlichen Alliierten in ihren Besatzungszonen ihre Fühler nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den vormaligen Feinden aus. Ihr Anliegen stieß bei deutschen Antibolschewisten auf einen fruchtbaren Boden, weil es ihnen unverhofft die Gelegenheit eröffnete, aus dem politischen Abseits herauszutreten und ihre antibolschewistische Speerspitze zu reaktivieren.

Kooperation gab es auf der Ebene der Geheimdienste, des Militärischen und der Propaganda. Die Abteilung „Fremde Heere Ost“ des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) nahm bereits vor der Kapitulation Verbindungen mit der US-Army auf. Der Vorstoß fand den Segen des Interims-Staatsoberhaupts Dönitz. Wes‘ Geistes Kind der Marineoffizier war, ist seinem Aufruf vom 1. Mai 1945 zu entnehmen, in dem er verkündete, Hitler habe bis zu seinem letzten Atemzug gegen den Bolschewismus gekämpft, und diesen „Kampf gegen den Bolschewismus“ wolle er nun weiterführen.

Die USA interessierten sich besonders für die Kriegserfahrungen des deutschen Feindnachrichtendienstes im Osten, der nun als „Organisation Gehlen“ firmierte und später im Bundesnachrichtendienst (BND) aufging. Die US-Army nahm die Gehlen-Truppe unter ihre Fittiche und versicherte, deren Tätigkeit liege im gemeinsamen deutsch-amerikanischen Interesse „an der Verteidigung gegen den Kommunismus“. Dem gleichen Ziel dienten auch jene 328 höheren Wehrmachtoffiziere, die sich in amerikanischer Kriegsgefangenschaft bereitfanden, in der „Historical Division“ der US-Army auf der Basis der deutschen Operationsakten „studies“ über das militärische Geschehen im Osten zu verfassen. Der vormalige Generaloberst Franz Halder begründete seine Kooperationsbereitschaft und die seiner Kameraden – ebenso wie zuvor schon Dönitz und Gehlen – mit dem Argument, es gehe darum, „den Kampf gegen den Bolschewismus fortzusetzen“. Aus eigenem Antrieb bot der Wehrmacht-Oberst i.G. Graf Kielmansegg der britischen Siegermacht die Aufstellung eines „Deutschen Korps unter englischem Oberbefehl“ in einer Stärke von 50 000 Mann an, um bei einem für möglich gehaltenen neuerlichen Aufflammen des Krieges „gegen den Bolschewismus“ auf der richtigen Seite mit dabei zu sein.

Eine Schlüsselfigur für das Fortwirken der antibolschewistischen Propaganda über die politische Zäsur des 8. Mai 1945 hinweg war der NS-Funktionär Eberhard Taubert (1907-1978). Unter Hitler und Goebbels als Ministerialrat im „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP)“ tätig, hatte er die „Abteilung Ost“ geleitet, in der 450 Beamte antibolschewistische Propaganda in den besetzten Ostgebieten betrieben. Taubert nahm sozusagen die Rolle des Chefpropagandisten des RMVP gegen den Bolschewismus ein. Wie sein Drehbuch zu dem Film „Der ewige Jude“ belegt, war er zudem ein fanatischer Judenhasser. Nach dem Krieg arbeitete er u. a. für den britischen und den amerikanischen Geheimdienst. In der Bundesrepublik gründete er den – als „Volksbund für Frieden und Freiheit“ getarnten – Zusammenschluss aller antikommunistischen Organisationen in der Bundesrepublik, den man sich als eine Nachbildung der nationalsozialistischen Anti-Komintern vorstellen muss. 1958 holte ihn Verteidigungsminister Franz-Joseph Strauß (CSU) als Berater für das neu eingerichtete Referat „Psychologische Kampfführung“ in sein Ministerium. Somit verkörpert Taubert wie kaum ein anderer ein halbes Jahrhundert antibolschewistische und antikommunistische Propaganda in Deutschland – sowohl vor als auch nach 1945.

Ein deutsches Trauma: „Die Russen kommen!“

Die nach dem Zweiten Weltkrieg weit verbreitete deutsche Angst vor „den Russen“ speiste sich zu einem erheblichen Teil aus der NS-Propaganda, insbesondere aus der Gräuelpropaganda der Nazis in der letzten Kriegsphase, die unter Hinweis auf schwere Ausschreitungen und die große Zahl von Vergewaltigungen durch Soldaten der der Roten Armee zum fanatischen Durchhalten aufrief, aber auch das Gegenteil zur Folge haben konnte, wie unter anderem die selbstmörderischen Panikreaktionen in der Stadt Demnin belegen. Die Kampagnen hinterließen ihre Spuren in den Köpfen der Menschen, ebenso wie andere Kriegsende-Erfahrungen der Deutschen – Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung, Zusammenbruch der politischen und militärischen Macht. Am Ende betrachteten sich die besiegten Deutschen zunehmend als die „eigentlichen Opfer“, ergingen sich in Selbstmitleid und verdrängten die Tatsache, dass sie selbst ihre Lage verschuldet hatten.

Der Unwille, sich in die Lage der – von deutscher Aggression überzogenen – Menschen in der Sowjetunion zu versetzen, war auch noch Jahrzehnte später zu beobachten. In Russland stets mit großem Befremden wahrgenommen, wies der russische Deutschland-Kenner und hochrangige sowjetische Politiker Nikolai Portugalow (1928-2008) im Jahre 1989 darauf hin. Die Deutschen, sagte er, hätten eine große, „nicht-anerkannte und unbereute Schuld“ auf sich geladen. Und weiter: „Die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs, dass gerade die Deutschen unermessliches Leid über unser Land gebracht hatten, ist nicht nur an dem materiellen Schaden zu messen, auch nicht nur an den Toten, den Verkrüppelten, an der Verwüstung, der verbrannten Erde und dergleichen mehr. Der Vorgang, schon der Wille, die Sowjetunion zu vernichten, ist ungeheuerlich. Das hätten wir in unserer Geschichte wohl vielleicht von Tartaren erwartet, im frühen Mittelalter, aber doch nicht von den Deutschen!“

Portugalow, als Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und als Berater von Parteichef Gorbatschow auf sowjetischer Seite führend an der Wiedervereinigung Deutschlands beteiligt, gehörte zu jenen Russen, die trotz des Zweiten Weltkrieges auf eine deutsch-russische Symbiose hofften, und leistete dazu unter anderem mit der Übersetzung von Werken von Brecht und Böll in die russische Sprache einen eigenen Beitrag. Hat es wirklich zur Aussöhnung beigetragen?

Im Westdeutschland der 1950er Jahre lebten die Angehörigen der Kriegs- und die Nachkriegsgeneration mit Bedrohungsängsten wie „Die Russen kommen!“ – geschürt von einer antikommunistischen und antisowjetischen Propaganda. Aber es steckte mehr dahinter: Man befürchtete – nur selten offen ausgesprochen –, die auf Rache sinnenden Russen könnten den Deutschen womöglich das antun, was diese in den Kriegsjahren 1941-1944 den als Untermenschen geltenden Russen angetan hatten – eine zentrale Erkenntnis, die in der historisch-politischen Literatur kaum die nötige Aufmerksamkeit findet. Wir haben es mit dem klassischen Falle einer Projektion zu tun. Sie verdeckte das Wissen der Täter des mehrjährigen deutschen Vernichtungskrieges in der Sowjetunion. Russenfurcht erlaubte es vielen Deutschen weiterhin, ein gutes Gewissen zu haben und das eigene Böse zu verdrängen.

Mit der kultivierten Russenangst wurde der Spieß einmal mehr umgedreht: Nicht Deutschland war nunmehr schuld an der Feindkonstellation des Kalten Krieges, sondern die Russen von heute, die Westdeutschland und den Westen bedrohten. Mithilfe dieser Schuldabwehr gelang es den Anhängern der Politik Adenauers, in die Rolle des – potenziellen – Opfers sowjetischer Aggression schlüpfen. Die Option, eigene Schuld anzuerkennen und Reue zu zeigen, blieb weitgehend auf der Strecke.

Das Fortwirken der NS-Propaganda im Kalten Krieg zeigte sich auch auf dem Feld der Militärpolitik. Als sich im Sommer 1950 ehemalige hochrangige Offiziere der Wehrmacht auf Geheiß von Bundeskanzler Adenauer (CDU) im Eifelkloster Himmerod trafen, um im Geheimen über die Aufstellung einer „neuen Wehrmacht“ zu beraten , orientierten sich die vormaligen Generäle Hitlers in ihren Planungen bedenkenlos am „Vorbild Wehrmacht“. In Himmerod wurde die Bundeswehr – wie vormals die Wehrmacht – „auf einen den gesamten Kontinent Europa umfassenden Kampf ausgerichtet, […]‚von den Dardanellen bis nach Skandinavien‘“. In der Kontinuität ihres antibolschewistischen und antikommunistischen Weltbildes verknüpften die westdeutschen Militärplaner ihre Erfahrungen im nationalsozialistischen „Ostkrieg“ samt seiner Vernichtungsdoktrin mit dem Kalten Krieg.

Verbesserungen des internationalen Klimas in Europa brachte die deutsche Entspannungs- und Ostpolitik der 1970er Jahre. Aber in den Köpfen der Gegner lebten und leben die alten Feindbilder fort. Ende der 1980er Jahre, als sich das Ende des Kalten Krieges ankündigte, klang die Idee eines „Friedens mit der Sowjetunion“ für viele wie Zukunftsmusik. Neuerliche Warnungen, Russland sei eine Bedrohung für den Frieden, lassen leicht vergessen, dass nicht die Russen, sondern die Deutschen den Menschen in zwei Weltkriegen unermessliches Leid zugefügt haben.

Wolfram Wette ist pensionierter Professor für Neueste Geschichte, Friedensforscher und DFG-VK-Mitglied. Für die Veröffentlichung hier wurde sein Beitrag erheblich gekürzt. Der vollständige Text mit Quellenhinweisen findet sich auf der ZivilCourage-Website: https://bit.ly/3seJL4Y Ein inhaltsgleicher Beitrag ist in der Wochenzeitung „Die Zeit“ unter dem Titel „Der Hakenkreuzzug“ am 10. Juni 2021 erschienen.