| Online-Beitrag vom 7. April 2021 |

Pazifismus

Wir haben aktuell dringendere Aufgaben als die Beschäftigung mit Niemöller

Von Thomas Rödl

(Red.) In der ZivilCourage 1/2021 ist ein Beitrag von Hauke Thoroe erschienen, der sich nach der Veröffentlichung von Benjamin Ziemann: Martin Niemöller. Ein Leben in Opposition (München 2019) kritisch mit Leben und Werk des früheren Präsidenten der DFG-VK auseinandersetzte. Dazu sind zahlreiche Zuschriften eingegangen, die als LeserInnenbriefe in der ZivilCourage 2/2021 veröffentlicht werden/wurden. Die umfassendste und umfangreichste Reaktion ist von Thomas Rödl, die hier als Diskussionsbeitrag online veröffentlicht wird.

Die Kirchen haben sich mit den Nazis arrangiert. Niemöller und Bonhoeffer und ein paar weitere waren eben die Ausnahme. Damit könnte man das bewenden lassen. Jetzt nachträglich zu sagen, was sie hätten besser machen können, steht uns nicht zu. Wer wirklich Widerstand geleistet hat wurde schon vor 1933 von der SA oder nachher in den KZs von der SS erschlagen. Diejenigen, die Kohle hatten und Verbindungen ins Ausland, hatten sich rechtzeitig abgesetzt. 40 Prozent der Deutschen hatten Hitler gewählt, noch mehr sind ihm nachgelaufen zumindest in den Anfangsjahren. Der Rest hat sich arrangiert. In dieser Phase musste sich ein Mann wie Niemöller doch sehr genau überlegen, was er öffentlich sagen kann, was er bewirken kann, wenn er im KZ erschlagen wird. Von seinem Kirchenvolk war keine Hilfe zu erwarten, denn die Evangelischen dürften zum großen Teil Hitler gewählt haben.

Wer weiß, was wir gerade alles falsch machen und wie die Historiker in 50 Jahren unsere Texte verstehen werden?

Judenverfolgung

Die Juden wurden sofort nach der Machtergreifung diskriminiert, schikaniert, ausgegrenzt und entrechtet. Alles bekannt. Die KZs, z.B. Dachau, waren voll mit Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewohnheitsverbrechern, Homosexuellen, Sinti und Roma (Zigeuner darf man nicht mehr sagen) und „Bibelforschern“ (= Zeugen Jehovas, die einzige christliche Gruppe die sich wirklich verweigert hat). Erst 1938 im Zuge der Reichspogromnacht wurden dann viele Juden nach Dachau eingeliefert. Dachau und die anderen KZs im Reich waren keine Vernichtungslager so wie später Auschwitz u.a. Wie die „Endlösung der Judenfrage“ gedacht war, konnte 1938 niemand wissen. Das wurde erst im späteren Verlauf des Krieges so geplant und umgesetzt. Heute haben wir die Kenntnis über die Verfolgung und Ermordung der Juden in den von der Wehrmacht besetzten Ländern, bis hin zum Holocaust. Das war 1938 ff. einfach nicht vorstellbar! Als die Nazis 1942 ff. die Juden aus dem Reich deportiert haben, erzählten sie ihnen was vom neuen Siedlungsgebiet für die Juden im Osten. Nur so hat das funktioniert.

Völkische Motivation für die Friedensbewegung?

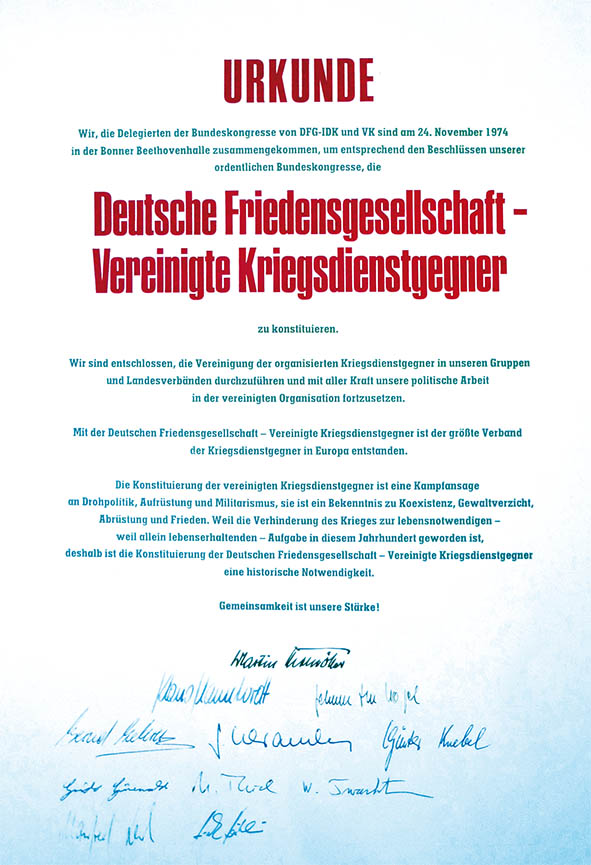

1971 bin ich der Internationale der Kriegsdienstgegner (IdK) beigetreten und habe bei den Aktionen „Amis raus aus Vietnam“ mitgemacht. Am Infostand habe ich die richtigen alten Nazis kennengelernt, die uns wahlweise „nach Dachau“, „ins Arbeitslager“ oder „in die Gaskammer“ schicken wollten. Bei der IdK waren die Menschen, die das „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ ernst genommen, „das andere Deutschland“ glaubhaft repräsentiert haben. Als erstes weigern wir uns, für Deutschland Soldat zu werden. Internationale Solidarität, natürlich, mit dem Volk von Vietnam, mit den Völkern, die für ihre Befreiung kämpfen. „Wir maßen uns nicht an, die Mittel des Freiheitskampfes zu verurteilen“ im Programm der DFG-VK von 1974. Wir wollen gewaltfreie Konfliktlösung.

Der Protest gegen den Krieg hierzulande war unser Beitrag, um einen in Gang befindlichen Völkermord zu verhindern, um eine politische Lösung zu unterstützen.

Den Niemöller als Pfarrer empfand ich damals völlig deplatziert inmitten der Alt-68er, langhaarigen Hippies, Anarchisten, Kommunisten, Atheisten, Radikalen, die wir sein wollten. Aber er konnte gut reden und hat uns motiviert und uns das Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt. Er repräsentierte die kleine Minderheit der Deutschen, die es gewagt hatten, Hitler zu widersprechen. Details uninteressant, wir waren eine Aktivgruppe der IdK, keine Historiker oder Völkerkundler. Hätte er nur eine winzige Andeutung gemacht, er würde der Ideologie der Nazis nahestehen, dann hätte er nicht reden dürfen bzw. dann wäre er nicht zum Präsidenten gewählt worden. Er als Kirchenmann mag vom gerechten Krieg gesprochen haben, im Programm der DFG-VK von 1974 (und in allen späteren Programmen) findet sich der Begriff nicht. Wie viele glauben heute noch an den gerechten Krieg, nennen das aber nicht so?

Zitat Hauke Thoroe (S. 30): „Die Argumentation mit einem völkischen Referenzrahmen, der Sklaventum nicht an einer individuellen Positionierung in einer Gesellschaft festmacht, sondern an der Souveränität eines angeblichen Volkes…“ Wie positioniert sich der Sklave? Da kann ich intellektuell leider nicht mithalten. Hat der Niemöller mit dem anderen Sklaven geredet? Der Sklave hatte meist keine Gelegenheit, Briefe zu schreiben. Unbestreitbar haben sich Menschen in den Kolonien zusammengeschlossen und sich bewaffnet und die Kolonialherren kollektiv verjagt. Nicht individuell positioniert. Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ja natürlich, Was denn sonst? „Unsere Epoche ist gekennzeichnet … durch das Bestreben vieler Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, ihre volle Unabhängigkeit zu erringen“ (aus dem Programm von 1974). Noch dazu auf Vietnam bezogen, ein Volk (!) mit Kultur und Jahrhunderten staatlicher Strukturen vor der Eroberung durch Frankreich. Völkisch? Eurozentrismus? Schwachsinn! „Wir die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen künftige Geschlechter vor der Geisel des Krieges zu bewahren“. Steht so in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen. „Wir stehen für die Überwindung des Völker- und Rassenhasses“. Satzung der DFG-VK, Paragraf 2 Absatz 2. Wie sollen wir das sonst formulieren?

Das deutsche Volk ist vom Atomtod bedroht. Stimmt leider, damals wie heute. Ist jetzt die Benutzung des Begriffs Volk ein Indiz für völkische Denkweise? War die Nationale Volksarmee der DDR eine völkische Armee? Gibt’s jetzt eine neue Sprachverordnung, die besagt, dass der Begriff Volk nicht mehr verwendet werden darf?

Wiederbewaffnung

„Die Ablehnung der Wiederbewaffnung sei national wenn nicht nationalistisch motiviert“. Sagt das der Herr Ziemann?

Das zentrale Motiv für die Ablehnung der Wiederbewaffnung war doch die Stimmung „Nie wieder Krieg!“. Die Deutschen waren unfrei in der Nazi-Diktatur, unbestreitbar, und die BRD als Staat 1949 ff. war nicht souverän, sondern unter der Kontrolle der Siegermächte mit expliziten Sonderrechten.

Fakt ist: Die Mehrheit der politischen Repräsentanten der nationalistischen und konservativen Strömungen in Westdeutschland, nämlich CDU und CSU (und andere Rechte) wollten die „Westintegration“ und die Wiederaufrüstung; als wichtigen Schritt zurück zur Souveränität. Damit natürlich eng verbunden ab 1960 der Wiederaufbau der Rüstungsindustrie in Westdeutschland. Der Widerstand gegen die Remilitarisierung wurde maßgeblich betrieben von der KPD, die Volksbefragung gegen die Wiederaufrüstung verboten, dann die KPD als solche. Die einstigen Widerstandskämpfer gegen die Nazis unter Adenauer wieder im Knast. Bekanntlich hat Adenauer schon vor der Gründung der BRD den USA eine westdeutsche Armee versprochen – gegen den sozialistischen Block, der sich da grade gebildet hatte.

„Wiederbewaffnung“ und „Westintegration“ wurden von den Nationalkonservativen verknüpft, aber auch von den Siegermächten, weil eine Wiederaufrüstung Westdeutschlands nur unter der Bedingung der Unterwerfung, oder schöner gesagt Eingliederung in die Militärstrukturen der Nato akzeptabel war. Die Bundeswehr war nicht selbständig handlungsfähig, der Nato-Oberkommandierende ist immer ein US-General.

Aber „nationalistisch“ ist ja nicht gleich faschistisch gleich rassistisch gleich militaristisch gleich antisemitisch gleich Befürwortung des Holocaust. Im deutschen Faschismus war diese Kombination gegeben. Ein merkwürdiges Argument für die Wiederbewaffnung. Wenn die Ablehnung der Wiederbewaffnung nationalistisch ist, dann haben diese Nationalisten die Vorstellung eines Staates ohne Armee? Wär doch mal was Neues. Friedliche Nationalisten sozusagen. „Du darfst aber keine nationalistischen Motive haben“? Ist das ein Axiom von Prof. Ziemann oder von Hauke bzw. was soll das über Niemöller sagen? Ist etwa jede/r ein/e NationalistIn, der/die sich Gedanken macht, wie sein/ihr Staat sich in den internationalen Beziehungen verhalten soll? Sich einen souveränen Staat wünscht, der sich nicht anderen imperialistischen Mächten unterordnet und das Völkerrecht akzeptiert. Das ist doch entscheidend: Überstaatliche Rechtsordnung, friedliche Beilegung von Streitigkeiten, Rüstungskontrolle. Kein Staat, der seine Interessen auf Kosten von anderen Staaten mit Militärgewalt durchsetzt. Pazifismus ist gleich Internationalismus, per Definitionem. Hitler hat gegen Juden, Bolschewisten, Sozialdemokraten und Pazifisten polemisiert. Der Gedanke der internationalen Verständigung ist der schärfste intellektuelle Gegner des Nationalismus, der Nazi-Ideologie.

Neutralität

Eben ein Deutschland, das nicht mit Militärmacht nach der Weltherrschaft giert. Und auch nicht Seite an Seite mit den Amis gegen die Sowjetunion marschiert.

„Ein großer Teil der aktiven Gruppen (der Internationale der Kriegsdienstgegner) unterstützte die Neutralisierungsbestrebungen der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) Gustav Heinemanns und setzte sich für Gespräche mit den übrigen östlichen Staaten ein.“ https://www.dfg-vk.de/unsere-geschichte

So, wie es die bekannte „Stalin-Note“ 1952 angeboten hatte. Neutralität wäre möglich gewesen, hätte man im Westen die Stalin-Note ernst genommen; evtl. als bewaffnete Neutralität, wie eben Österreich, die Schweiz oder Schweden. Selbstverständlich wäre das die bessere Variante gewesen. Ohne 10 000 Atomwaffen auf deutschem Boden, Entschuldigung, auf dem Territorium der BRD und der DDR. Das ist doch nicht nationalistisch oder gar völkisch im Sinne von Hitlers Ideologie der Rassereinheit.

Mit der Wiederaufrüstung, dem Beitritt zur Nato, der Restauration der Rüstungsindustrie haben sich doch gerade die alten Nazis und die Militaristen durchgesetzt, die immer noch in Amt und Würden und im Apparat waren, die „Elite in Wirtschaft und Staat“, die die Nazis an die Macht gebracht haben. Denen Hitler versprochen hat, den Bolschewismus bzw. die Sowjetunion zu beseitigen. Beitritt zur Nato: Ein Bündnis der deutschen Eliten mit den USA, gemeinsam gegen die Sowjetunion, um die DDR und die verlorenen Ostgebiete wieder „heim ins Reich“ holen. Jetzt reden sie immer lauter von „strategischer Autonomie“, einer Militärmacht Europa unter deutscher Führung, zusammen mit Frankreich, das sollte uns interessieren.

Ich kann mich nicht erinnern, dass Niemöller öffentlich für eine nationale Armee plädiert hat, sondern für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit, für allgemeine Abrüstung und kollektive Sicherheit – in Übereinstimmung mit dem Programm der DFG-VK von 1974. Diese politischen Vorstellungen gilt es zu untersuchen, nicht ob er vom „deutschen Volk“ gesprochen hat.

Fazit

Niemöller war eher die Gallionsfigur, nicht der Steuermann oder gar der Käpt´n, um im Bild zu bleiben. Die Grundsatzerklärung der WRI hat mich überzeugt, nicht eine einzelne Persönlichkeit. Wir waren keine Fans, er war keine Lichtgestalt. (Denn der Begriff Lichtgestalt ist einzig auf Franz Beckenbauer anzuwenden.) Niemöller ist Geschichte. Was ist die Erinnerungskultur der DFG-VK, keine Ahnung. https://www.dfg-vk.de/unsere-

geschichte – hier wird Niemöller mit einem Halbsatz erwähnt. Für unsere aktuellen praktischen Fragen folgt aus dieser Biografie des Prof. Ziemann gar nichts.

Was bleibt, ist Verwirrung: Warum war jetzt Niemöller eigentlich im KZ? Die Nazis waren Antisemiten, die Nazi-Gegner auch? Die Nazis waren völkisch, die Friedensbewegung auch? Wer von „Volk“ und „Völkern“ redet, denkt völkisch und ist also ein Nazi? Die Nazis waren nationalistisch, die Gegner der Wiederaufrüstung auch? Völker hört die Signale und ignoriert solchen Unfug!

Ziemann arbeitet offensichtlich mit der Bundesstiftung Aufarbeitung zusammen, deren Hauptanliegen scheint zu sein, alles schlecht zu reden, was in der DDR war. Der Versuch die Friedensbewegung insgesamt schlecht zu reden, passt gut in das Zeitalter der „Überwindung des Nachkriegspazifismus“ und ins Zeitalter der antirussischen Propaganda von Staats wegen.

Jetzt hab ich doch noch was gelernt: Keine Briefe schreiben! Nicht verraten wie Ihr wirklich denkt – es könnte gegen Euch verwendet werden. Nur Dokumente hinterlassen, die belegen, dass wir von gar nix was gewusst haben. Der Gedanke von Zensur und Gedankenkontrolle ist immer noch lebendig. Wer weiß, wer in 20 oder 30 Jahren an der Macht ist?

Im Jahr 2070 ff. werden sich die Historiker der Volksrepublik China (verflixt, schon wieder das Volk!) vielleicht mit der Frage beschäftigen, wieso das christliche zivilisierte Abendland den Massenmord an muslimischen Menschen im Irak, Jemen, Syrien, Libyen, Afghanistan u.a. Ländern seit 2001 teils toleriert, teils ignoriert hat. Oder warum sich die BürgerInnen (jetzt korrekt!) in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegen den begrenzten Atomkrieg gewehrt haben. Will besagen: Wir haben aktuell dringendere Aufgaben.

Thomas Rödl ist seit Jahrzehnten aktiv im DFG-VK-Landesverband Bayern. Dieser Beitrag wird/wurde veröffentlicht als Leserbrief in der ZivilCourage 2/2021 und bezieht sich auf den Beitrag „Wie viel Antisemitismus kann man übersehen?“ von Hauke Thoroe in ZivilCourage 1/2021.