| Dieser Beitrag ist erschienen in der ZivilCourage 4/2021 |

Pazifismus

Friedensbewegung und DFG in der Weimarer Republik

Von Stefan Lau

Am 9. Juli fand in Karlsruhe die Tagung „Demokratie-Retter:innen 1.0 – NGOs im Ringen um die Festigung der Weimarer Republik. Forschungsstand und Perspektiven für die historisch-politische Bildungsarbeit“ statt. Veranstalter war der Verein „Lernort Zivilcourage und Widerstand“, der Bildungsarbeit durch ein aktives und gegenwartsbezogenes historisches Lernen an konkreten Beispielen in Baden leistet. Nähere Informationen zu den Projekten des Vereins findet man auf der gut gestalteten Internetseite www.lzw-verein.de. Sehr erfreulich waren die angenehme und wertschätzende Atmosphäre bei der Tagung und die Anwesenheit vieler jüngerer Teilnehmer:innen.

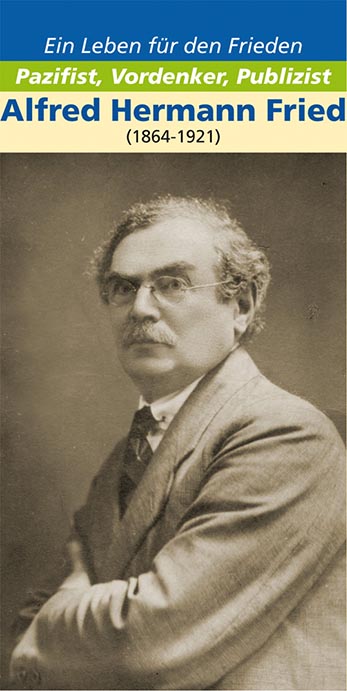

Auf der Tagung wurden Organisationen vorgestellt, die sich in der Weimarer Republik für die demokratische Zivilgesellschaft eingesetzt hatten und antidemokratisch-rassistischer Hetze aktiv entgegentreten waren. In einem ersten Panel am Vormittag unter dem Titel „Nie wieder Krieg!: Der Einsatz für den Frieden“ stellte Guido Grünewald die Deutsche Friedensgesellschaft in der Weimarer Republik vor; außerdem wurden der Friedensbund Deutscher Katholiken und der Bund der Religiösen Sozialistenvorgestellt. Am Nachmittag folgten noch die Vorstellung der Deutschen Liga für Menschenrechte, der deutschen Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit und des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus. Zum Schluss wurde von Sebastian Elsbach von der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold vorgestellt.

Alle Vorträge beeindruckten durch prägnant zusammengefasstes Fachwissen ausgewiesener Expert:innen. Die Diskussionsrunden zwischen den Vorträgen waren sehr informativ und stellten gut die Bezüge zwischen den einzelnen Organisationen dar. Bei der Einschätzung der Rolle der SPD in der Weimarer Republik kam es zu einer kurzen Kontroverse. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD 1931 zu einer Mitgliedschaft in SPD und DFG im Zuge der Kontroverse um den Bau des Panzerkreuzers A und die illegale Aufrüstung der Reichswehr führte zu einer Schwächung der Friedensgesellschaft und erschwerte in der Folge dadurch auch ihre antifaschistische Arbeit, z. B. ganz praktisch, weil in der Folge das Reichsbanner keinen Saalschutz für die DFG stellte (auch wenn es Beispiele gibt, wo man sich vor Ort über das Verbot hinwegsetzte). Dies führte zu einer klaren Schwächung der demokratischen Kräfte.

Der Versuch der Tagungsorganisatorin, Verständnis für damalige Entscheidungen der SPD-Führung zu zeigen, konnte nicht überzeugen, zeigte aber indirekt eine konzeptionelle Schwäche der ansonsten so interessanten Tagung auf: Auf die Rolle der SPD-Führung bei der Gründung der Weimarer Republik wurde nicht eingegangen. Dies wäre aber wichtig gewesen, denn die von Friedrich Ebert geführte Regierung stützte sich damals doch wesentlich auf die Generale des Kaiserreichs und stellte sich gegen die soziale Revolution. Die daraus resultierenden Folgen schwächten die Weimarer Republik von Anfang an entscheidend, eindrucksvoll dargestellt zum Beispiel in dem Ende der zwanziger Jahre erschienenen und immer noch sehr lesenswerten dokumentarischen Roman „Der Kaiser ging, die Generäle blieben“ von Theodor Plivier.

Die Arbeit der DFG in Baden

Wie sah aber die Arbeit der Deutschen Friedensgesellschaft in der Weimarer Republik bei uns in Karlsruhe und Baden aus? Bislang wusste ich nur wenig darüber. Auf Anregung von Jürgen Schuhladen-Krämer, Historiker am Stadtarchiv in Karlsruhe, nutzte ich die digitalen Bestände der Badischen Landesbibliothek; dort sind alle Karlsruher Tageszeitungen und Adressbücher inzwischen digitalisiert und über Volltextsuche bequem von zu Hause nutzbar. Nach ein paar Klicks hatte ich über 60 Ergebnisse nur für das Karlsruher Tagblatt. So erschien dort am 24. April 1930 eine Anzeige zu dem Vortrag „Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutschlands Untergang“ von Fritz Küster in Karlsruhe.

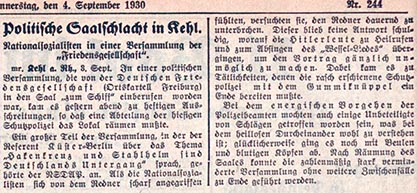

Am 4. September 1930 berichtete das Karlsruher Tagblatt dann über einen Auftritt von Fritz Küster in Kehl, bei dem viele Nationalsozialisten im Saal waren, die versuchten „den Redner dauernd zu unterbrechen. Dieser blieb keine Antwort schuldig, worauf die Hitlerleute zu Heilrufen und zum Absingen des „Wessel-Liedes“ übergingen, um den Vortrag gänzlich unmöglich zu machen. Dabei kam es zu Tätlichkeiten, denen die rasch erschienene Schutzpolizei mit dem Gummiknüppel ein Ende bereiten musste. – Bei dem energischen Vorgehen der Polizeibeamten mochten auch einige Unbeteiligte von Schlägen getroffen worden sein, was bei dem heillosen Durcheinander wohl zu verstehen ist; glücklicherweise ging es noch mit Beulen und blutigen Köpfen ab. Nach Räumung des Saales konnte die zahlenmäßig stark verminderte Versammlung ohne weitere Zwischenfälle zu Ende geführt werden.“

Ausführlicher auf die Geschichte der DFG in der Weimarer Republik einzugehen ist hier leider nicht der Platz, es wäre sicher lohnend und nicht nur historisch interessant, wenn in einer der nächsten Ausgaben der ZivilCourage zum Beispiel an die Zeitung „Das Andere Deutschland“ sowie die beiden bedeutenden pazifistischen Publizisten Fritz Küster und Heinrich Ströbel erinnert würde, die heute leider etwas in Vergessenheit geraten sind.

Stefan Lau ist einer der SprecherInnen der DFG-VK-Gruppe Karlsruhe.